はじめに

入院や加齢、慢性疾患などによって「低栄養」のリスクは誰にでも起こり得ます。低栄養は免疫力や治療効果の低下につながるため、医療・介護現場では早期に発見し、適切に対応することが欠かせません。

その第一歩が 「栄養スクリーニング」 であり、国際的な診断基準として注目されているのが 「GLIM基準」 です。この記事では、両者の流れと活用方法をわかりやすく解説します。

栄養スクリーニングとは?

栄養スクリーニングは、すべての患者さんを対象に短時間で「低栄養リスクの有無」を判定する一次評価です。

信頼性の高い検証済みツールを用いることで、見逃しを防ぎ、必要な人に早期介入できます。

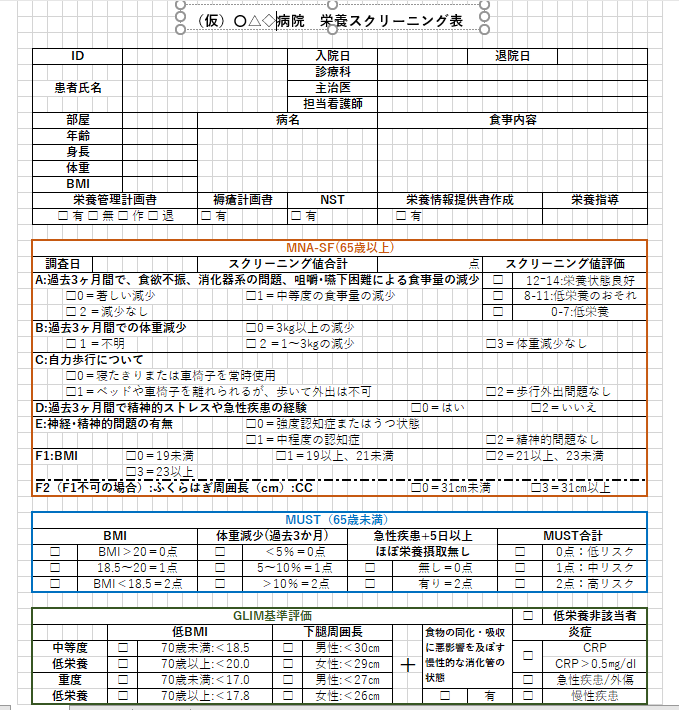

代表的なツールには以下があります:

- MNA®-SF(高齢者向け):食事量・体重減少・BMIなど6項目

- MUST(成人向け):BMI・体重減少・急性疾患の3項目

- NRS2002(入院患者向け):疾患の重症度や年齢を加味

- MST(病院・施設向け):体重減少と食欲低下の2問のみ

- SGA(総合評価):問診と身体所見を組み合わせた判定

仮の栄養スクリーニング表の画像

GLIM基準とは?

GLIM(Global Leadership Initiative on Malnutrition)基準は、国際的な栄養学会が合意した「低栄養の診断基準」です。大きく3つのステップで構成されています。

- スクリーニング

MUSTやMNA-SFなどを使って低栄養リスクを判定 - 診断(2カテゴリーから各1項目以上)

- 表現型基準(フェノタイプ)

- 意図しない体重減少

- 低BMI

- 筋肉量の減少

- 病因基準(エチオロジー)

- 食事摂取量の減少または消化吸収の低下

- 疾患負荷や炎症の存在

→ 双方から1つずつ該当すると「低栄養」と診断されます。

- 重症度判定

体重減少率やBMIの程度をもとに「中等度」または「重度」に分類

GLIM基準のメリット

- 国際的に統一された診断基準であること

- 疾患関連の低栄養(炎症・吸収不良など)も評価できる

- スクリーニングから診断、重症度判定まで一貫して行える

つまり、栄養スクリーニングで拾い上げ → GLIM基準で診断・重症度判定 → 適切な介入へ という流れが確立されます。

まとめ

低栄養は患者さんの予後を左右する大きな要因です。

- 栄養スクリーニングでまずリスクをチェック

- GLIM基準で客観的かつ国際標準の診断を実施

- 早期に介入することで治療効果やQOLを高める

医療職だけでなく、介護や地域包括ケアの現場でも活用できる知識です。日常のケアの中で「食べられているか」「体重が減っていないか」を意識し、早めの対応につなげましょう。

| Nutrition Care 第18巻9号(2025−9) GLIM基準による低栄養診断の実際 価格:2200円 |

| これですぐ始められる!GLIMで低栄養診断 徹底解説 [ 吉⽥貞夫 ] 価格:2970円 |