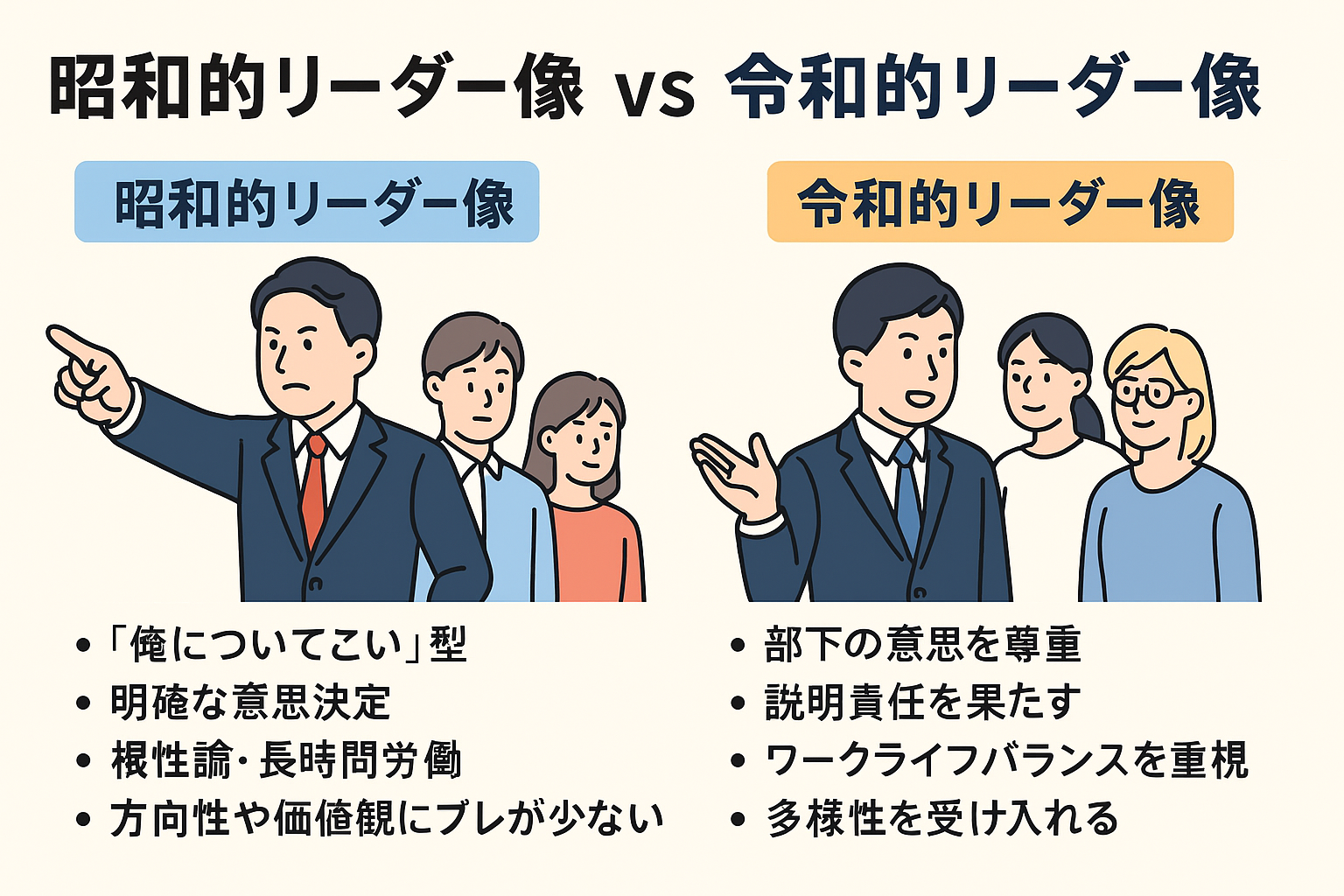

「昭和時代」と「令和時代」の違い

「ワークライフバランス」という言葉は、ここ数年で一気に広がりました。仕事と私生活をどう両立させるかは、多くの人にとって大きなテーマになっています。そんな時代背景の中で、リーダーの在り方も大きく変わりつつあります。

昭和の時代は「リーダーは背中で引っ張る」「俺についてこい」という姿勢が当たり前でした。明確な意思決定、迅速な行動、方向性のブレなさ。これらは当時の日本経済の成長を支えた大きな要素でもあります。実際、緊急時や短期的な成果を出す場面では、こうした昭和的なリーダー像は今でも一定の強みを発揮するでしょう。

しかし、令和の時代に同じやり方をそのまま持ち込むとどうなるでしょうか。長時間労働や根性論に頼る姿勢は「時代遅れ」と受け止められやすく、ハラスメントに繋がるリスクもあります。人々の価値観や働き方が多様化した今、リーダーに求められる資質は大きく変化しています。

令和に求められるリーダー像

令和のリーダーは、「共感」「柔軟性」「多様性の尊重」を軸にした存在です。

特徴を挙げると次のようになります。

- 「俺についてこい」ではなく、チーム全体で課題を共有しスクラムを組む。

- 決断の理由を言語化し、透明性を高める。

- 「やる気を出させる」のではなく、「行動を引き出せる環境」をつくる。

- 部下の生活や価値観を尊重し、心理的安全性を担保する。

特に重要なのは「ワークライフバランス」への理解です。令和ではさらに一歩進んで「ワークインライフ(人生の中に自然に仕事が溶け込む状態)」や「ワークライフハーモニー(仕事と生活を調和させる考え方)」が重視されています。リーダー自身が自己管理や働き方を工夫しながら、部下が納得して働ける環境を整える姿勢が求められているのです。

昭和の強みをどう活かすか?

では、昭和的リーダー像はもう不要なのかといえば、そうではありません。意思決定の明確さ、迅速さ、方向性の一貫性は、今でも組織にとって大きな武器です。むしろ令和のリーダーは、こうした昭和の強みを“共感力や対話力”と組み合わせて発揮することが望ましいのです。

- 意思決定力 × 対話力

決断はリーダーが行うが、過程では部下の声に耳を傾け納得感を生む。 - 行動で示す × 多様性の承認

困難な時は背中で引っ張り、日常では多様な価値観を尊重し柔軟に対応する。 - 方向性のブレなさ × 柔軟性

大きなビジョンは曲げず、進め方や手段は個々に合わせて変えていく。

このように、昭和と令和のリーダー像を掛け合わせた“ハイブリッド型リーダー”こそが、これからの時代に求められる存在だといえるでしょう。

まとめ

昭和のリーダー像は「強さ」「犠牲」「背中で引っ張る」、令和のリーダー像は「共感」「柔軟性」「多様性の尊重」。どちらが正解というわけではなく、状況や時代に合わせて強みを組み合わせることが大切です。

令和時代の理想のリーダーとは――

👉 昭和の決断力や一貫性を基盤に、令和の共感力や柔軟性を融合させ、組織の成果と働く人々の幸福を両立させる存在。

こうしたリーダーが増えていけば、組織は単なる「成果の場」ではなく、一人ひとりの人生を豊かにする場へと変わっていくのではないでしょうか。