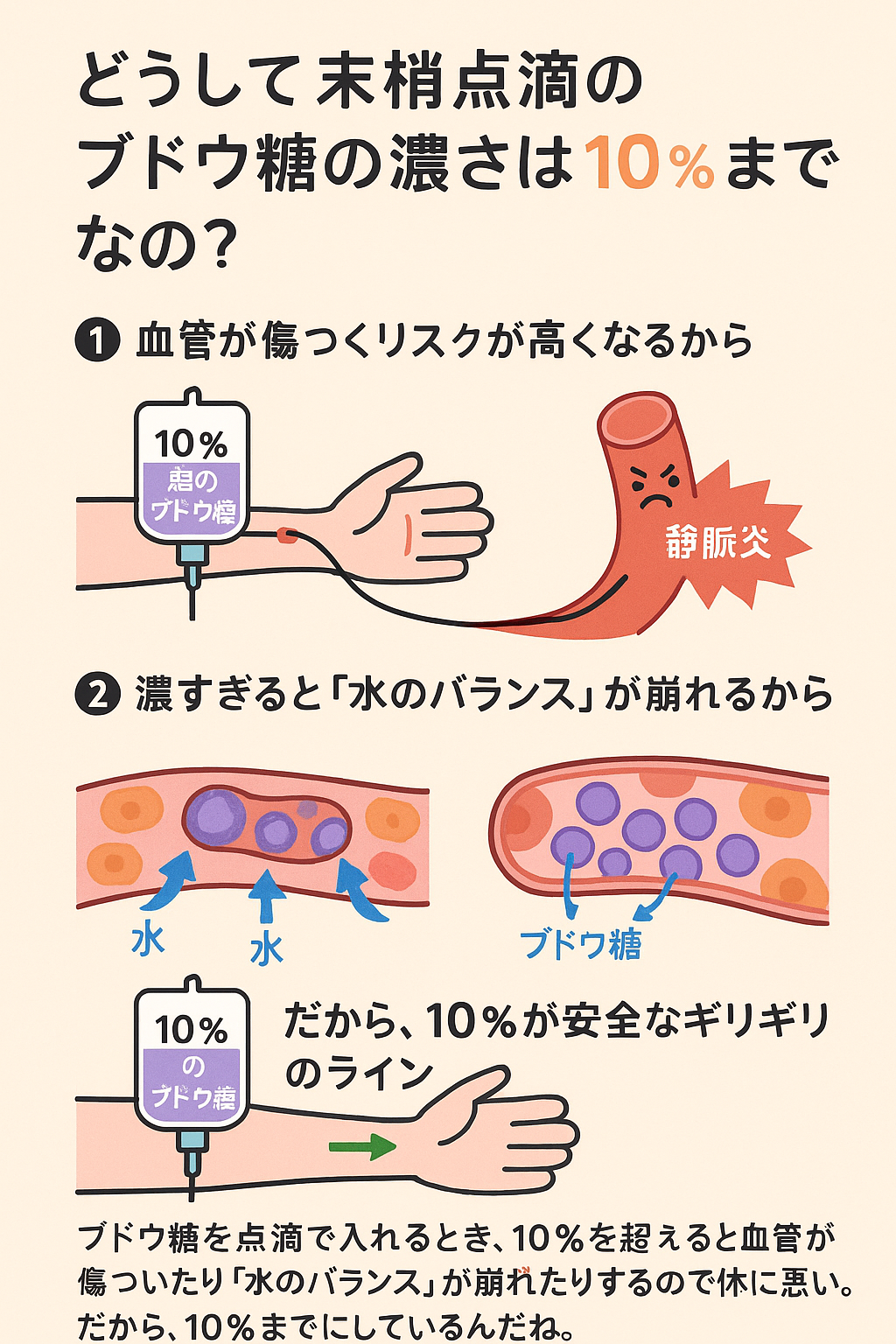

どうして「末梢点滴(まっしょうてんてき)」のブドウ糖の濃さは10%までなの?

ブドウ糖というのは、体のエネルギーになる「砂糖みたいなもの」で、体にとって大事な成分やね。でも、これを「点滴」で体に入れるときは、濃すぎると問題が出てくるんよ。

1.血管が傷つくリスクが高くなるから

10%より濃いブドウ糖の点滴を、腕とかの細い血管(末梢静脈)に入れると、血管がビックリして炎症(えんしょう)を起こしたり、血のかたまり(血栓:けっせん)ができたりすることがあるんや。これを「静脈炎(じょうみゃくえん)」って言うんやけど、これが起こると、腕が腫れたり痛くなったりする。

2.濃すぎると「水のバランス」が崩れるから

ブドウ糖の点滴には「浸透圧(しんとうあつ)」っていう力が関係してる。これは、簡単に言うと「水を引っ張る力」やね。

濃いブドウ糖は、この水を引っ張る力が強すぎて、血管のまわりの細胞から水を無理やり吸いとってしまうんよ。すると、血管がパンパンになってしまって、これもまた血管に負担をかけてしまう。

だから、10%が安全なギリギリのライン

腕のような細い血管から入れるには、「これ以上やと危ない」という限界があって、それがブドウ糖だとだいたい10%って決まってるんよ。

もっと濃いものを使うときは、「中心静脈(ちゅうしんじょうみゃく)」っていう、もっと太くてしっかりした血管から入れる必要があるんや。

まとめ

ブドウ糖を点滴で入れるとき、10%を超えると血管が傷ついたり、水のバランスが崩れたりして体に悪いことが起こるかもしれへん。だから、安全のために「10%まで」にしてるんやで。

少し詳しく解説

末梢点滴のブドウ糖濃度の上限が10%である理由

主な理由は「静脈炎などの血管障害リスクの増加」と「浸透圧の問題」にあります。

静脈炎・血管障害のリスク

- 末梢静脈から高濃度のブドウ糖液(例:10%超)を投与すると、血管内皮に対する刺激が強くなり、静脈炎や血栓性静脈炎などの血管障害が発生しやすくなります。

- 特に濃度が10~12.5%を超えると静脈炎のリスクが顕著に高まるとされており、10%を超える濃度のブドウ糖液は基本的に中心静脈からの投与が推奨されています。

浸透圧の問題

- 末梢静脈から安全に投与できる薬剤の浸透圧は、血液の約3倍(約900mOsm/L)までが目安とされています。

- 5%ブドウ糖液の浸透圧は約278mOsm/L、10%で約555mOsm/L、16%になると約889mOsm/Lとなり、10%を超えると急激に浸透圧が上昇し、血管への負担が大きくなります。

- 浸透圧が高いと、血管痛や血管障害が起こりやすくなるため、10%程度までが末梢静脈投与の安全な上限とされています。

実際の運用・ガイドライン

- 多くの医療現場やガイドラインでは、「末梢静脈から投与可能なブドウ糖濃度は10%が上限」とされており、これを超える場合は中心静脈カテーテルの使用が必要です。

- 例外的に12.5%の製剤も使われることがありますが、やはり静脈炎リスクには十分な注意が求められます。

まとめ

末梢点滴でのブドウ糖濃度の上限が10%とされるのは、これを超えると浸透圧の上昇による静脈炎などの血管障害リスクが著しく高まるためです。患者の安全を守るため、10%を超える濃度のブドウ糖液は中心静脈から投与するのが原則です。